Haroldo de Campos foi um verdadeiro intelectual renascentista, apesar de ter vivido cinco séculos depois de Camões. Poeta, tradutor, ensaísta, crítico literário e pensador da poesia, o autor de Galáxias foi ainda um incansável pesquisador, cujos interesses incluíam filosofia, astronomia, física, artes visuais, música erudita, arquitetura, entre outros campos do saber. Em sua área específica de trabalho, a poesia, o seu conhecimento já era enciclopédico: ele traduziu poetas chineses da dinastia T’ang, a peça de teatro nô japonesa Hagoromo (O manto de plumas), textos da Bíblia hebraica, como o Cântico dos cânticos de Salomão, cantos do Paraíso de Dante, trechos do Fausto de Goethe, poemas de autores gregos e latinos, como Homero e Catulo – chegou a traduzir a Ilíada na íntegra e uma parte da Odisseia –, poetas russos de vanguarda, como Maiakovski e Khlébnikov, sempre a partir dos idiomas originais. No final da vida começou a estudar o idioma pré-colombiano náuatl, planejava traduzir poemas antigos egípcios – chegou a encomendar um dicionário de hieróglifos em Londres – e já no leito de hospital, conversava com Michel Sleiman sobre um projeto de traduzir o Alcorão a partir do árabe, que ele não teve tempo para aprender. Todo o trabalho tradutório de Haroldo de Campos foi regido pelo signo da sincronia. Ao contrário dos estudos diacrônicos, que levam em consideração o tempo e o espaço em que um texto foi redigido, e, no caso do estudo de uma literatura, segue a sequência cronológica, os estudos sincrônicos trazem para o presente os textos do passado, de diferentes idiomas e estilos, e procuram compreendê-los de maneira comparativa a partir das novas teorias literárias. Assim, no estudo sincrônico da literatura, podemos colocar, lado a lado, um soneto do poeta barroco espanhol Góngora, um poema do simbolista francês Stéphane Mallarmé, um trecho do romance Grande sertão: veredas do brasileiro Guimarães Rosa e um trecho do Finnegans Wake do irlandês James Joyce, por exemplo, para um estudo analógico de poéticas. O estudo comparativo de poemas e trechos de prosa inventiva, aliás, deriva do método ideogrâmico de Ezra Pound, autor que foi significativo para a formação de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, sobretudo a concepção de Pound da tradução como recriação ou transcriação, ou seja, um trabalho em que o tradutor procura recuperar, na língua de chegada, os recursos estéticos utilizados no texto original, toda a sua estranheza e novidade, e ao mesmo tempo torná-lo contemporâneo de nossa época. Esta é uma operação crítica, e Pound considerava que a tradução criativa é uma forma de crítica, desde a escolha do texto e do autor traduzido, e também uma operação de coautoria, uma vez que o texto traduzido revela também a poética do próprio tradutor.

Haroldo de Campos foi um verdadeiro intelectual renascentista, apesar de ter vivido cinco séculos depois de Camões. Poeta, tradutor, ensaísta, crítico literário e pensador da poesia, o autor de Galáxias foi ainda um incansável pesquisador, cujos interesses incluíam filosofia, astronomia, física, artes visuais, música erudita, arquitetura, entre outros campos do saber. Em sua área específica de trabalho, a poesia, o seu conhecimento já era enciclopédico: ele traduziu poetas chineses da dinastia T’ang, a peça de teatro nô japonesa Hagoromo (O manto de plumas), textos da Bíblia hebraica, como o Cântico dos cânticos de Salomão, cantos do Paraíso de Dante, trechos do Fausto de Goethe, poemas de autores gregos e latinos, como Homero e Catulo – chegou a traduzir a Ilíada na íntegra e uma parte da Odisseia –, poetas russos de vanguarda, como Maiakovski e Khlébnikov, sempre a partir dos idiomas originais. No final da vida começou a estudar o idioma pré-colombiano náuatl, planejava traduzir poemas antigos egípcios – chegou a encomendar um dicionário de hieróglifos em Londres – e já no leito de hospital, conversava com Michel Sleiman sobre um projeto de traduzir o Alcorão a partir do árabe, que ele não teve tempo para aprender. Todo o trabalho tradutório de Haroldo de Campos foi regido pelo signo da sincronia. Ao contrário dos estudos diacrônicos, que levam em consideração o tempo e o espaço em que um texto foi redigido, e, no caso do estudo de uma literatura, segue a sequência cronológica, os estudos sincrônicos trazem para o presente os textos do passado, de diferentes idiomas e estilos, e procuram compreendê-los de maneira comparativa a partir das novas teorias literárias. Assim, no estudo sincrônico da literatura, podemos colocar, lado a lado, um soneto do poeta barroco espanhol Góngora, um poema do simbolista francês Stéphane Mallarmé, um trecho do romance Grande sertão: veredas do brasileiro Guimarães Rosa e um trecho do Finnegans Wake do irlandês James Joyce, por exemplo, para um estudo analógico de poéticas. O estudo comparativo de poemas e trechos de prosa inventiva, aliás, deriva do método ideogrâmico de Ezra Pound, autor que foi significativo para a formação de Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, sobretudo a concepção de Pound da tradução como recriação ou transcriação, ou seja, um trabalho em que o tradutor procura recuperar, na língua de chegada, os recursos estéticos utilizados no texto original, toda a sua estranheza e novidade, e ao mesmo tempo torná-lo contemporâneo de nossa época. Esta é uma operação crítica, e Pound considerava que a tradução criativa é uma forma de crítica, desde a escolha do texto e do autor traduzido, e também uma operação de coautoria, uma vez que o texto traduzido revela também a poética do próprio tradutor.

Ao escolher, primeiro, traduzir autores de vanguarda, como Maiakovski, Pound e Joyce, e mais tarde clássicos da literatura universal, como Dante, Homero e Goethe, Haroldo de Campos propôs aquilo que ele chamava de transculturação, ou apropriação crítica dos textos mais inventivos ou imaginativos de outros idiomas, épocas e culturas para a nossa língua, de maneira viva, contemporânea, numa operação antropofágica, para usarmos o conceito de Oswald de Andrade tão caro ao autor de Galáxias. Toda essa bagagem tradutória, por sua vez, teve ressonância na própria escrita haroldiana, que incorpora, de modo consciente e intertextual, recursos das poéticas chinesa e japonesa, como a visualidade e a concisão do ideograma, dos textos joyceanos, como a palavra-montagem ou palavra-valise, entre muitos outros procedimentos. Há uma relação dialética entre a poesia e as traduções de Haroldo de Campos, que muitas vezes se confundem, a ponto de não sabermos se um texto é uma tradução ou um original de autoria plena do poeta. Ele conversa com a história da literatura, ocidental e oriental; este é o seu grande tema, e ainda que ele escreva sobre a fome, a guerra, o amor, viagens, ele estará sempre, o tempo todo, dialogando com a literatura. Já em seu livro de estreia, publicado em 1949, o Auto do possesso, Haroldo de Campos invoca toda sorte de deuses e heróis babilônicos (Ishtar, Thammuz), hindus (Kali), gregos (Sísifo), egípcios (Amon), budistas (Yamaraja), cristãos (o Paráclito) para compor um imenso quadro alegórico da própria criação poética. No primeiro poema do livro, Loa do grande rei, o autor apresenta, “às portas do domínio” (da cidade, do livro), a imagem de uma pirâmide, rodeada por soldados e bailadeiras, que assistem ao sacrifício ritual do arquiteto (“E um obreiro / – Para teu gáudio vindo, ó Rei – Há de cobri-la com a pele / Que do corpo despojei”). A metáfora do poeta como arquiteto e do poema como pirâmide é evidente; menos clara é a provável referência histórica ao zigurate, templo comum às civilizações suméria, assíria e babilônica que consistia numa construção de base quadrangular que possuía de três a sete andares (no último caso, associados aos sete planetas, sete metais e sete cores da astrologia e alquimia mesopotâmicas), com altura de até oitenta metros. Ao contrário das pirâmides egípcias, monumentos funerários situados em locais secretos, os zigurates eram templos consagrados à morada dos deuses e por isso mesmo localizados no centro das cidades assírias, como um eixo cósmico que unisse o céu, a terra e o submundo (como a Torre de Babel relatada no Antigo Testamento). Eram locais de culto, celebração, poder. A hipótese do zigurate é reforçada por elementos referenciais presentes no poema, especialmente na terceira estrofe: “Os meus ossos como estrigas / (pois amarga é tua lei)”, possível citação do Código de Hamurabi, e na quarta estrofe: “Chama então as bailadeiras / Ergue o cetro. Punge a grei”, em que o poeta convoca as hierodulas, sacerdotisas-dançarinas dos templos mesopotâmicos (que reaparecerão no poema Rito de outono: “No mês propício as virgens babilônicas / Tecem guirlandas em louvor de Ishtar”). A imagem da pirâmide aparece ainda em outro poema, de referências explicitamente babilônicas, a partir do próprio título: Super flumina Babylonis (“sobre os rios da Babilônia”, verso inicial do Salmo 136, na tradução latina da Vulgata, que narra o cativeiro dos judeus no reino de Nabucodonosor), em que lemos: “para as mudas pirâmides erguidas com as inscrições rituais”.

Podemos considerar, na metáfora do poema como zigurate, o sentido de construção cifrada, enigmática, labiríntica, que solicita a participação lúdica do leitor para a sua decifração, como ocorre na leitura dos livros de magia (grimoires) e também de obras capitais da vanguarda como o Lance de dados e o Livro inacabado de Mallarmé; o aspecto sagrado, de representação simbólica do universo no discurso pedroso; a celebração da vida e da morte, referida, metonimicamente, nas imagens das guirlandas e bailadeiras; e o risco do malogro na conjuração poética, expresso no sacrifício ritual do arquiteto, a mando de um obscuro rei que não revela sua face (“onde jamais te contemplei”). Por todas essas possibilidades interpretativas – entre muitas outras –, é sintomático que Haroldo de Campos abra seu livro de estreia com a imagem do zigurate, que antecipa e se relaciona com outras referências históricas e mitológicas. Em outro poema de Auto do possesso, intitulado Sísifo, a poesia é representada na personagem de Maria Magdá, “a de seios em aspas, / a de ancas em delta, a de lábios em til” – linhas que fazem uma construção alegórica pela aproximação entre sinais gráficos de acentuação e pontuação e partes do corpo humano (em Rito de outono, recordemos, “Tua flor” é metáfora do sexo feminino e ainda da palavra poética, “flor que não pertence a nenhum buquê”, na célebre anedota mallarmeana). Se na Loa do grande rei o poema surge como construção cifrada e labiríntica, aqui ele é o ofício prazeroso, festa, celebração (ideia já presente na epígrafe de Rilke “Dize-me, poeta, que fazes? – Eu celebro”). O elemento lúdico se manifesta, na estrutura do poema, na repetição de palavras e linhas, com poucas variações, entre as três estrofes, recurso conhecido como labirinto de versos, recorrente na poesia maneirista e barroca, tema estudado pela autora portuguesa Ana Hatherly em livros como A casa das musas e A experiência do prodígio. Assim, no segundo verso da primeira estrofe, lemos: “Tecem guirlandas em louvor de Ishtar”, que reaparece, com pequena alteração, no quarto verso da estrofe seguinte: “Tecei guirlandas para o mês de Ishtar”. A técnica do labirinto de versos (que será radicalizada em outro poema do livro, Lamento sobre o lago de Nemi), opera no plano fônico à maneira das repetições dos mantras e ladainhas, e também no plano do significado, permitindo a reiteração, ampliação ou negação do sentido, num jogo dialético. Em Rito de outono, a repetição transformada das linhas não cria tensão de significados, antes sugere um movimento de câmera, como na linguagem cinematográfica, em que os cortes elípticos efetuados pela pontuação funcionam como as técnicas de montagem fílmica. Por fim, recordemos que, no campo simbólico do poema, toda a ação acontece no “mês propício” do outono, em que as virgens babilônicas “tecem guirlandas” – estamos diante de uma saga ritualística de morte e ressurreição, que no plano divino significa a jornada de Thammuz ao reino dos mortos, de onde é resgatado por Ishtar, e no plano terrestre remete ao ciclo das quatro estações que regem a agricultura, elemento-chave no pensamento da antiguidade. Rito de outono, assim, é a celebração do devir na natureza, no homem e no cosmo. Nestes poucos poemas que comentamos da primeira lírica do poeta paulista, já estão presentes alguns dos elementos centrais de sua poética da maturidade – a poesia como construção rigorosa, mas também como algo lúdico e luxurioso, graças ao “poder encantatório das palavras”, para citarmos Mallarmé.

Haroldo de Campos foi um poeta único na literatura brasileira, ou mesmo na literatura universal. Seria impossível elencarmos, nesta breve introdução, todas as suas contribuições não apenas para a poesia, mas também as outras artes e ainda o pensamento da cultura no Brasil. Seria necessário todo um livro, ou mais de um livro, se quiséssemos dar conta apenas dessas inestimáveis contribuições do poeta, que não se tornou uma estrela porque é constelação.

***

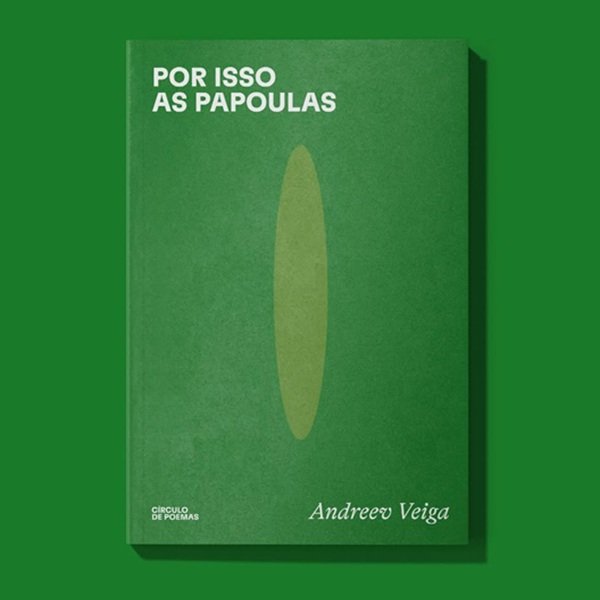

Claudio Daniel Outono de 2025